目次

松浦武四郎とは?

2018年は、幕末の探検家松浦武四郎が北の大地(蝦夷地)を北海道と名付けて150年になります。

多芸多才の探検家で6回にわたって北海道を調査し、多いときには1日60Kmという鉄の足を持った松浦武四郎は、各地の地名などを記した綿密な蝦夷地の地図を作成します。いったいどんな人物だったのでしょうか?

松浦武四郎はなぜ北海道を訪れたのか?

三重県松阪市生まれの武四郎が北海道(蝦夷地)に行くきっかけは、長崎で住職を務めていた時に、北方情勢の緊迫を耳にし、僧侶を辞め、1845年に北海道(蝦夷地)へ向かいました。

6回北海道に渡りましたが、1回から3回までは一個人として、4回から6回までは幕府のお雇役人として蝦夷地を調査します。

当時の北海道(蝦夷地)は、原生林が生い茂る大自然の大地で、整備された道はほとんどありません。

武四郎が蝦夷地調査を行うことができたのは、古くからその土地に住むアイヌ民族の人々の協力を得ることができたからです。

武四郎はアイヌ民族の人々に道を案内してもらい、多くの地名や伝承などさまざまなことを聞き取りました。

その調査は捉(えとろふ)島や樺太など島々にも及んでいます。武四郎はその調査記録をまとめて出版し、人々から「蝦夷通」と知られるようになります。

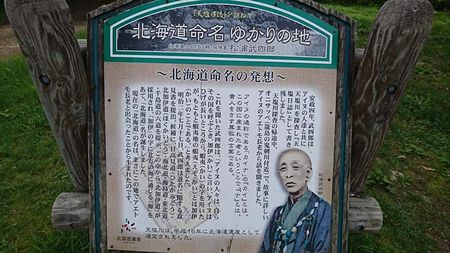

「北海道命名之地」の記念碑

北海道音威子府(おといねっぷ)村物満内には「北海道命名之地」の記念碑があります。

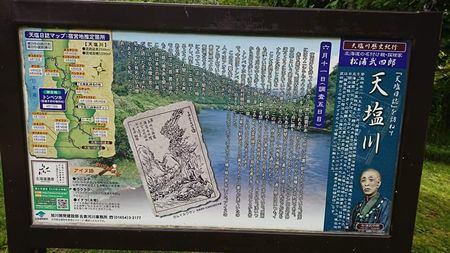

これは、松浦武四郎の『天塩日誌』に残された記録などから、筬島地区天塩川流域の地に『北海道命名の地』碑を建立しました。

日本の「北」にある「カイ(この国に生まれたもの)」」、それに旧領土を指す「道」をつけ『北加伊道』という案を発想し、これを含めた六道名案を由来とともに提案をしました。

そして、この『北加伊道』を基にし、現在の『北海道』の名称が誕生したと言われています。

音威子府(おといねっぷ)市街から国道407号線を約7km北上し、国道左カーブ手前から右折します。未舗装道路を数百メートル進んだ先に車両を駐車できる広場がありますので、車両を止めそこから徒歩で数十メートル歩いて現地まで行くことができます。